中铁二局成万铁路三标无人机+BIM+GIS施工工法

作者:bet356官网首页 发布时间:2025-10-31 10:20

在高铁建设中,道路施工的准确性和效率将直接决定工程的质量和进度。面对传统公路建设中人工测量效率低、动态数据更新滞后、地形建模不准确等行业痛点,“公路铁路无人机+BIM+GIS信息采集与处理技术”,将航测与数字建模深度融合,为“有效、精准、安全、勤勉”的测量提供了保障。在多个项目中得到应用,推动道路建设迈向智能化、高效化新阶段。

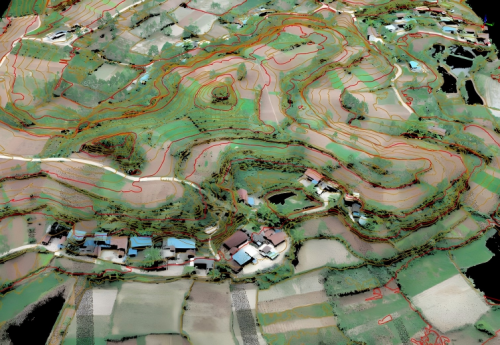

该施工方法以“数据驱动施工”为核心,构建“数据采集→模型构建→智能分析→施工反馈→应用结果”的全流程闭环系统,使施工的每一步都有准确的数据支撑。在设备选型上,大疆Matrice 3级00RTK无人机搭载Zenmuse L1激光雷达,可同时获取高精度数据数据和图像数据,并生成厘米级精度的真彩色云数据;在GIS平台上进行点云处理、三维建模和空间分析。 -研究并快速生成数字高程模型(DEM)、正射影像和土地体积计算结果;然后集成BIM模型,实现施工参数的动态修正,将道路施工从“纸质设计”转变为“三维可视化模拟”,提前避免结构冲突,减少后期再次人工。

在实际应用中,这种施工方法彻底改变了道路施工模式。从采集效率来看,无人机单次飞行可覆盖5-10平方米,复杂地形无需人工录入,周期缩短60%。 29平方米航测任务成万高铁三级标准仅用3天就完成了。数据精度方面,无人机搭载RTK/PPK模块,平面精度可达2-5cm,三维建模精度可达1cm。与激光雷达结合,它可以穿透植被并捕捉隐藏的结构,没有任何盲点。这种构建方法还实现了多源异构数据的集成。可在CAD线图中嵌入正射影像,清晰显示红线位置及构筑物周边情况,为电、电、电支出、拆除、搬迁等提供通俗易懂的参考,有助于实施精细化、深化、优化的“三合一设计”;在悬崖、高海拔山区等人工难以进入的危险区域,无人机可以替代人工采集数据,降低综合成本≥80%,同时避免人员安全风险;它们可以按需高频次(如每日/每周)飞行,数据可实时发送至GIS平台,一小时内即可生成三维模型或地形图。它可以及时比较现场和模型之间的内容是进度并组织施工组织。此外,电动无人机的使用减少了噪音污染和浪费,并通过精确的土地产量计算,减少了30%以上的废弃土地数量。

在成万铁路三号工程中,这种施工方法的实战能力得到了充分证明。 29平方米的航空测量生成了0.05m分辨率的真实模型。利用GIS+BIM技术提前规划通路、路口施工方案,进一步完善“三合一设计”,减少工期延误,施工期节省123天; G通过IS分析,地面运输距离缩短1.2公里。

目前,这种施工方式已被中铁二局在多个高铁项目中推广应用。未来,“无人机航测-GIS数据-BIM模型”交互标准将进一步完善,打造一体化应用平台,降低技术应用门槛,让智能建造技术大规模应用到更多铁路项目中,为打造高铁精品项目、推动产业绿色低成本发展注入新动能。 (杨永红、杨胜龙供图)

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体信息等)版权归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经授权的复制和使用未经中国日报网同意和许可,禁止转载。向中国日报提交评论:[email protected]

在高铁建设中,道路施工的准确性和效率将直接决定工程的质量和进度。面对传统公路建设中人工测量效率低、动态数据更新滞后、地形建模不准确等行业痛点,“公路铁路无人机+BIM+GIS信息采集与处理技术”,将航测与数字建模深度融合,为“有效、精准、安全、勤勉”的测量提供了保障。在多个项目中得到应用,推动道路建设迈向智能化、高效化新阶段。

该施工方法以“数据驱动施工”为核心,构建“数据采集→模型构建→智能分析→施工反馈→应用结果”的全流程闭环系统,使施工的每一步都有准确的数据支撑。在设备选型上,大疆Matrice 3级00RTK无人机搭载Zenmuse L1激光雷达,可同时获取高精度数据数据和图像数据,并生成厘米级精度的真彩色云数据;在GIS平台上进行点云处理、三维建模和空间分析。 -研究并快速生成数字高程模型(DEM)、正射影像和土地体积计算结果;然后集成BIM模型,实现施工参数的动态修正,将道路施工从“纸质设计”转变为“三维可视化模拟”,提前避免结构冲突,减少后期再次人工。

在实际应用中,这种施工方法彻底改变了道路施工模式。从采集效率来看,无人机单次飞行可覆盖5-10平方米,复杂地形无需人工录入,周期缩短60%。 29平方米航测任务成万高铁三级标准仅用3天就完成了。数据精度方面,无人机搭载RTK/PPK模块,平面精度可达2-5cm,三维建模精度可达1cm。与激光雷达结合,它可以穿透植被并捕捉隐藏的结构,没有任何盲点。这种构建方法还实现了多源异构数据的集成。可在CAD线图中嵌入正射影像,清晰显示红线位置及构筑物周边情况,为电、电、电支出、拆除、搬迁等提供通俗易懂的参考,有助于实施精细化、深化、优化的“三合一设计”;在悬崖、高海拔山区等人工难以进入的危险区域,无人机可以替代人工采集数据,降低综合成本≥80%,同时避免人员安全风险;它们可以按需高频次(如每日/每周)飞行,数据可实时发送至GIS平台,一小时内即可生成三维模型或地形图。它可以及时比较现场和模型之间的内容是进度并组织施工组织。此外,电动无人机的使用减少了噪音污染和浪费,并通过精确的土地产量计算,减少了30%以上的废弃土地数量。

在成万铁路三号工程中,这种施工方法的实战能力得到了充分证明。 29平方米的航空测量生成了0.05m分辨率的真实模型。利用GIS+BIM技术提前规划通路、路口施工方案,进一步完善“三合一设计”,减少工期延误,施工期节省123天; G通过IS分析,地面运输距离缩短1.2公里。

目前,这种施工方式已被中铁二局在多个高铁项目中推广应用。未来,“无人机航测-GIS数据-BIM模型”交互标准将进一步完善,打造一体化应用平台,降低技术应用门槛,让智能建造技术大规模应用到更多铁路项目中,为打造高铁精品项目、推动产业绿色低成本发展注入新动能。 (杨永红、杨胜龙供图)

版权保护:本网站发布的内容(包括文字、图片、多媒体信息等)版权归中国日报网(中国日报国际文化传媒(北京)有限公司)独家使用。未经授权的复制和使用未经中国日报网同意和许可,禁止转载。向中国日报提交评论:[email protected] 下一篇:没有了